楊彭年紫砂壺:梅花紋寒玉壺

時間:2016-08-29 來源:名家風采

紫砂壺起源于宋代,明代萬歷年之后,宜興紫砂進入了其繁盛的時代。紫砂陶器在數百年的流傳、使用過程中,逐步演變成今日這種雅俗共賞的藝術形式。這 個由日用陶器變為實用和陳設相結合的工藝品的演變,除了得天獨厚的紫砂泥與歷代陶藝人的貢獻外,還有一個重要的原因就是歷代文人的參與,為紫砂藝術注入了 新的生命力。文人參與紫砂制陶或托物言志或以壺養性,他們不同程度地參與了紫砂壺形制的變化和裝飾。

陳鴻壽(1768—1822),字曼生,曾任溧陽知縣,與其好友錢杜(1764—1845)、改琦、汪鴻、查梅史等人,皆善書畫篆刻,且喜愛紫砂,他們在公余之暇,結識了當時著名的紫砂工藝家楊彭年、寶年、鳳年兄妹及邵二泉、吳月亭等人,共同研制設計新的紫砂壺樣式并由楊彭年等人制作,因而被世 人稱為曼生壺。

楊彭年(約1772—1854),字二泉,清嘉慶年間宜興紫砂名藝人。他善制茗壺,渾樸雅致,首創捏嘴不用模子和掇暗嘴之工藝,雖隨意制成,亦 有天然之致。他又善銘刻、工隸書,追求金石味。他還與當時名人雅士陳鴻壽(曼生)、瞿應紹(子冶)、朱堅(石梅)、鄧奎(符生)、郭麟(祥伯、頻伽)等合 作鐫刻書畫,技藝成熟,至善盡美。世稱“彭年壺”、“彭年曼生壺”、“彭年石瓢壺”,聲名極盛,對后世影響頗大。

在陳曼生周圍有一批研究、設計、玩賞和為紫砂題銘作畫的藝術家,錢杜就是重要的一員。錢杜,字叔美,號松壺(松壺小隱)、壺公,工詩、能書善 畫,畫梅花師法宋代趙孟堅,幽冷疏散,可與揚州八怪中的金農、羅聘媲美。錢杜與陳曼生友善,亦常為楊彭年等紫砂工藝家的作品題詩作畫。

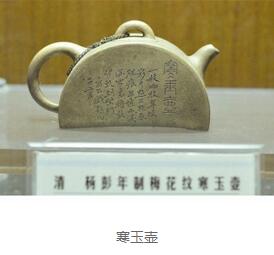

楊彭年制錢杜書畫--寒玉壺。

寒玉壺(見圖)形若半瓦,微弧底,通體石榴皮色,腹部由錢杜刻一株梅花直至壺頂。作者運刀如筆,梅干勁健與枝疏芯冷形成了強烈反差,給人以深刻的 感染力。壺腹下部一字款書“叔美為曇如作”,另一面作篆書“寒玉壺”三字及行書七絕一首:“一枝兩枝翠蛟影,千點萬點春煙痕。忽憶西溪深雪里,櫓聲伊軋到 柴門。壺公戲題丙子二月。”切題“寒玉”且詩情畫意,令人賞心悅目。

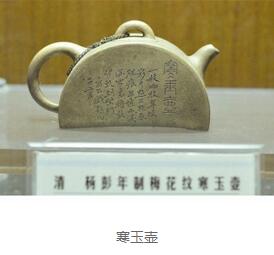

寒玉壺(見圖)形若半瓦,微弧底,通體石榴皮色,腹部由錢杜刻一株梅花直至壺頂。作者運刀如筆,梅干勁健與枝疏芯冷形成了強烈反差,給人以深刻的 感染力。壺腹下部一字款書“叔美為曇如作”,另一面作篆書“寒玉壺”三字及行書七絕一首:“一枝兩枝翠蛟影,千點萬點春煙痕。忽憶西溪深雪里,櫓聲伊軋到 柴門。壺公戲題丙子二月。”切題“寒玉”且詩情畫意,令人賞心悅目。

該壺做工精致,泥料上乘。壺形歸類于圓柱形壺,將壺身平放,即可感覺它是圓柱體的一半。此壺半月形的壺身,石榴皮的顏色,給人以寒月的遐想。嵌 蓋,橋形鈕,顯得自然、簡潔。壺身短流,環形把處理得自然協調。由錢杜刻的一枝梅以及題詩更是畫龍點睛,篆書行書運用自如、不失法度,是一件文人與紫砂藝 人合作的紫砂成功之作。而這種合作也加深了紫砂陶的文化深度,確立了紫砂陶的藝術地位,同時蘊涵了濃郁的中國傳統文化。

陳鴻壽(1768—1822),字曼生,曾任溧陽知縣,與其好友錢杜(1764—1845)、改琦、汪鴻、查梅史等人,皆善書畫篆刻,且喜愛紫砂,他們在公余之暇,結識了當時著名的紫砂工藝家楊彭年、寶年、鳳年兄妹及邵二泉、吳月亭等人,共同研制設計新的紫砂壺樣式并由楊彭年等人制作,因而被世 人稱為曼生壺。

楊彭年(約1772—1854),字二泉,清嘉慶年間宜興紫砂名藝人。他善制茗壺,渾樸雅致,首創捏嘴不用模子和掇暗嘴之工藝,雖隨意制成,亦 有天然之致。他又善銘刻、工隸書,追求金石味。他還與當時名人雅士陳鴻壽(曼生)、瞿應紹(子冶)、朱堅(石梅)、鄧奎(符生)、郭麟(祥伯、頻伽)等合 作鐫刻書畫,技藝成熟,至善盡美。世稱“彭年壺”、“彭年曼生壺”、“彭年石瓢壺”,聲名極盛,對后世影響頗大。

在陳曼生周圍有一批研究、設計、玩賞和為紫砂題銘作畫的藝術家,錢杜就是重要的一員。錢杜,字叔美,號松壺(松壺小隱)、壺公,工詩、能書善 畫,畫梅花師法宋代趙孟堅,幽冷疏散,可與揚州八怪中的金農、羅聘媲美。錢杜與陳曼生友善,亦常為楊彭年等紫砂工藝家的作品題詩作畫。

楊彭年制錢杜書畫--寒玉壺。

該壺做工精致,泥料上乘。壺形歸類于圓柱形壺,將壺身平放,即可感覺它是圓柱體的一半。此壺半月形的壺身,石榴皮的顏色,給人以寒月的遐想。嵌 蓋,橋形鈕,顯得自然、簡潔。壺身短流,環形把處理得自然協調。由錢杜刻的一枝梅以及題詩更是畫龍點睛,篆書行書運用自如、不失法度,是一件文人與紫砂藝 人合作的紫砂成功之作。而這種合作也加深了紫砂陶的文化深度,確立了紫砂陶的藝術地位,同時蘊涵了濃郁的中國傳統文化。

滬公網安備31011202007513號

滬公網安備31011202007513號